公務員面接の突破校ではこれまでに、22歳から54歳までの様々な年齢の方を合格を支援させていただきました。その中には、いわゆる再受験という例も少なくありません。中には学生の頃から公務員試験を受け続け、縁あって公務員面接の突破校を利用され、44歳にして合格された方もいます。

何が言いたいかと言うと、本来であれば、そうした再受験者の中にはもっと早くに合格できたのではないかと思われるケースも少なくないのです。

ではなぜ本来であれば受かる人が、面接試験に落ちてしまうのでしょうか? 今回はこの核心に迫り、効果的な面接対策が何かということを、ひも解いていきたいと思います。

不合格な回答とは何か?

公務員面接で不合格につながる回答は、その発言自体が不合格を決定づけるものを言います。

具体的には、次の2種類が逆評価となります。

1.事実と異なる発言

これは、その場で事実誤認、誤解と分かるような回答です。

例えば、「公務員の役割は何だと思いますか?」という質問に対して、「商品を売って利益を得ることです!」と答えるような場合です。

もちろん、さすがにこれだけあからさまな回答をする受験者はいないと思いますが、ここまでいかなくとも頓珍漢な回答は、公務員の基本的な役割や職務を理解していないとみなされ、不合格に直結する可能性があります。

2.明らかな問題発言

これは、公務員としてではなく、社会人としても問題のある発言をすることを指します。

例えば、「短所は何ですか?」という質問に「ルールを守れないことです」と答えるなど、基本的な職業倫理や規範を無視するような回答です。

このような回答をしてしまうと、面接官にあなたの適性に大きな疑問を持たせることになります。

極端に思えるかもしれませんが、一発不合格となるような回答はこれくらい明らかなものが多いです。裏を返すと、よほどの失言がない限り、一発不合格となるようなことはありません。

では、そのような発言をする受験者はほとんどいないにもかかわらず、

どうして面接に落ちてしまうのでしょうか?

不合格の原因の8割はノーカウント回答

公務員面接での不合格の大部分の原因はノーカウント回答にあります。

逆評価となるようなNG回答をする受験者は全体の約1割程度です。なぜなら、ほとんどの受験者は一定以上の緊張感を持って面接に臨んでおり、発言には十分な注意を払っているからです。

ノーカウント回答とは?

ノーカウント回答の特徴は以下の3つです。

ノーカウントなパターン1:評価対象が含まれない回答

自分では練りに練った回答であっても、そもそもその中に評価対象が含まれていなければ、空振りに終わります。

例えば、自己PRでコミュニケーション力を強調するだけでは不十分です。

これは社会人として最低限必要なスキルであり、公務員としても当然期待されるものです。自分ではPRしているつもりでも、評価対象となるべき特徴や能力が含まれていない場合、結果的に回答していないのと変わりません。

ノーカウントなパターン2:わかりづらい回答

もし仮に、どれだけあなたの公務員への志望意欲が強かったとしても、その内容が面接官に理解されなければ評価されません。

説明が不十分であったり、専門用語や業界用語が多用されていたりすると、仮に素晴らしい能力や適性があったとしても、面接官に話している内容そのものが理解されず、評価には至りません。

ノーカウントなパターン3:抽象的な回答

例えば、「慎重すぎる」という短所を述べたとしても、それが具体的に何を意味するのかが明確でなければ、面接官はあなたの実際の特徴や能力を評価することができません。

抽象的な回答は理解しやすいという特徴を持ちますが、実は同時に情報量が少ないという特徴も併せ持ちます。そのため、面接官があなたの特徴を正確に理解することが難しくなります。

ノーカウントなのになぜ不合格になるのか?

ノーカウント回答は、「評価に影響しないから問題ないのではないか?」と思われがちですが、実際はその逆です。

評価に影響しないから落ちるのです。

一体どういうことでしょうか?

次に、ノーカウント回答が不合格につながる明確な3つの理由を説明します。

ノーカウント回答で落ちる理由1:質問が無駄になるから

公務員面接では、限られた20分程度の時間の中で、面接官が10回前後の質問を行うことが一般的です。

仮にこのうち3つの質問で「ノーカウント回答」をしてしまった場合、評価に影響する質問の数は実質7つに減少します。これは、学力テストの満点が100点から70点に下がるようなものとなり、大きなハンデを背負うことになります。

もちろん、面接は学力テストのような単純な得点競技ではありませんが、評価の機会が減ることは、あなたにとって明らかに不利になります。

ノーカウント回答で落ちる理由2:深堀質問でフルボッコにされるから

ノーカウント回答の特徴として紹介したうちの一つである「抽象的な回答」に当てはまる場合、面接官は具体化を求めて深堀質問を行うことがあります。

例えば、以下のような面接の流れです。

面接官

面接官○○市の課題は何だと思いますか?

人口減少です

人口減少と言っても、当市のここ数年の人口の減り具合は知っているの?市内の合計特殊出生率は知ってる?

といった具合に、抽象的な回答を具体化しようと面接官が深堀質問をすることになります。

これは、何も意地悪を仕掛けているのではなく、面接官が情報量の少ない答えを深掘りし、より詳細な情報を求めるためです。当然、このようなことを聞かれても事前にインプットしていなければ、答えられるはずもありません。

つまり、抽象的な回答は、理解そのものが抽象的である可能性が高く、深堀質問で撃沈する引き金になってしまうのです。

ノーカウント回答で落ちる理由3:情報量が少なくなるから

ノーカウント回答の共通点は、面接官が受け取る情報量が少ないことです。

これにより、面接官が受験者を総合的に評価するための情報が不足し、採用の判断が困難になります。情報量が少ないために正体が不明瞭な受験者は、採用される可能性が低くなってしまうのです。

あなたの回答は大丈夫?

ノーカウント回答が問題となる最大の理由は、自身でそれを自覚することが非常に難しい点にあります。

私は年間100回以上の社会人経験者向けの面接指導を行っていますが、自分の回答がノーカウントであることに気づいている受講者はほとんどいません。実際、ほぼいないと言っても過言ではありません。

では、なぜ多くの受験者がノーカウント回答に陥ってしまうのでしょうか?

その理由は、各質問に対して「面接官が求めているもの」を明確に理解していないからです。そこで、公務員面接でよく聞かれる代表的な質問を用いてノーカウント回答、つまり不合格につながるものがどういった回答なのかを検証してみましょう。

質問例1:民間ではなく、なぜ公務員になりたいのですか?

この質問は、公務員面接の鉄板質問で、実際の面接で聞かれる可能性は80%以上になります。

多くの受験者は公務員への転職を目指していますが、その動機は様々です。中には、待遇改善や休暇制度など、自己利益を求める動機を持つ人もいます。

具体的には、「今よりも待遇を向上させたい」「有給休暇がとれる環境に移りたい」といった、自身の利益ばかりを求める受験者のことです。こうした受験者はこの質問で確実にふるいにかけられます。

なぜなら受験に対するスタンスが明確に伝わるのがこの質問だからです。

裏を返すと、いくらあなたがそうした自己利益を追求するのみの転職ではないとしても、この質問の回答いかんでは、面接官があなたへ抱く印象はそうした自己利益追求型の受験者と同じになってしまいます。

少し、極端な言い方をすると、ノーカウント回答であっても一発不合格に近い状態になるリスクがあるのが、この質問の特徴です。

それでは、代表的なノーカウント回答を見ていきましょう。

ノーカウント回答例1(公務員になりたい理由)

公務員はすべての人に公平にサービスを提供するのに対し、民間はその企業に関わる人に対してサービスを提供することが大きな違いであると思います。私は、すべての地域の方が安心して自分らしく生活できる社会にしたいと思っています。その為には、公務員となり、あらゆる立場の方を支援し、より良いまちづくりに貢献したいと思っております。

さて、この回答に対して、あなたはどのような印象を持ちましたか?

間違ったことは言っていないと思います

特に問題ないと思うんですけど・・・

確かにその通りです。

しかし、何かを言っているようで、何も言っていないのがノーカウント回答の正体です。

例えば、この回答に対しては以下のような深堀質問が想定されます。

公平にサービスを提供するって、具体的にどういうことですか?

この深堀質問に対して、あなたは明確にかつ公務員である面接官がうなずくような回答をすることができますか?

ノーカウント回答例2(公務員になりたい理由)

子育てを経験して、仕事と育児の両立ができる環境に貢献したいと強く思うようになりました。また、子育てについて市役所に相談に行ったときに、職員の方の寄り添う姿勢に強く共感したからです。

この回答も表面的には良さそうですが、実際には「評価対象が含まれていない」という問題があります。子育てを経験したこと自体は多くの人が共有する経験であり、それだけで仕事として公務員を選ぶというのは、面接官には短絡的に映ります。

例えば、「住民票を取りに行った際に、職員の対応が丁寧で感動したので、公務員になりたいと思いました」と話しているのと大きな違いはありません。

厳しい言い方をすると、YouTubeを見た小学生が「YouTuberになりたい!」と言っているのと本質的には変わりありません。

質問例2:志望理由は何ですか?

この質問も面接で聞かれる確率はほぼ100%の超頻出質問の一つです。

その志望先を選んだ理由やそこで働きたいと考えるに至った理由を明確にかつ説得力をもって伝えなければなりません。

もし、この質問で筋の通った回答ができなければ、面接官からするとそもそも今、あなたが目の前で採用面接を受けている理由がわからなくなります。

つまり、「公務員になりたい理由」と同様に、仮にノーカウント回答であったとしても不合格に直結しかねないリスクが潜んでいます。

ノーカウント回答例3(志望動機)

金融機関での勤務経験を活かして、○○市の産業の発展に貢献したく、志望致しました。

私の家族が○○市出身であることから、定期的に○○市を訪れておりました。その際、整備された街並みと○○山や××川、××川のような自然が身近にあることや、市内の充実した飲食店、独自ブランド等の○○市独自の食品の美味しさに触れ、○○市に魅力を感じるようになりました。

また、現職で地方銀行の支店長代理として営業担当を担っております。職場内では管理職と部下のコミュニケーションの橋渡し役として円滑な業務運営を心掛け、お客様に対しては法人、個人を問わず金融面から課題解決の提案をしております。この経験を活かし○○市を支える経済基盤である産業を活性化し、市民のより良い暮らしへ繋げたいと考えております。そのために私の強みである粘り強さと視野の広さなど、私の強みやこれまでの経験、知識を活かせると考えたため、御市役所を志望致しました。

きっとこの志望動機をつくるのに、多くの時間を費やしたはずです。しかし、この志望動機には評価対象が全く含まれていません。

そればかりか、NGな点が3つも含まれます。

一体どの部分でしょうか?

NGな志望動機3つのパターン

1.志望先との薄い接点を挙げている

この回答では家族の出身地が志望先であることを挙げていますが、これだけでは志望動機として十分ではありません。むしろ「薄い接点しかありません」と白状しているような状態。

2.志望先をほめているだけ

志望先の自然や特産品を挙げることはよいですが、それがなぜその自治体で働きたい理由になるのかが不明確です。面接官にとっては、志望動機としての説得力に欠けます。

3.自己PRをしてしまっている

志望動機は、その自治体で働きたい理由を伝えるものであり、自己PRではありません。この回答のように、半分以上が自己PR的な内容になっていると、本来の志望動機が不明瞭になってしまます。

薄く、表面的な内容を束ねたとしても説得力にはならないということです。

ノーカウント回答例4(志望動機)

私は市役所職員として、幅広い分野で子育てや教育に関する仕事に従事したいと考えています。

その中で●●市は、公立幼稚園数が県内第1位であることや、地域の小児科医と連携し子育て相談会を行うなど、子育てがしやすい環境が整っていることを知りました。また、教育の分野では地域ごとに図書館が整備されていることや、「〇〇未来館」や「○○科学国際センター」といった教育施設が豊富ということを知り、充実した教育を提供できるまちであると感じました。

このような子育てや教育の分野で充実した●●市で、是非とも職員としてまちの発展に尽力したいと考え志望しました。

この志望動機ではその自治体独自の点を挙げ、そこに魅力を感じたから志望した、というロジックになっています。

地元や他の自治体ではなく、その志望先である理由として、こうした志望動機を語る受験者は、じっさいのところ非常に多いです。

しかし、これは諸刃の剣です。

どこがいけないのでしょうか?

例えば、この回答例では「子育て分野の特徴」を取り上げていますが、このような質問に対して、次のような深堀質問が想定されます。

子育て分野の仕事ができなかったらどうしますか?

と深掘りされたときに、もしここで、

それでも問題ありません

と答えようものなら、

(じゃあ、なぜ志望理由として話したのだろうか…?)

と論理破綻をきたします。

かといって、

それでもやはりこの仕事をやってみたいです!

と言ったところで、ジョブローテーションが前提の事務職では「働き方のミスマッチ」として受け取られ、逆評価につながります。

つまり、その志望先の独自の施策や特徴を挙げた時点で、面接官に王手を献上してしまうのです。

ノーカウント回答は評価される回答に生まれ変わる

ノーカウント回答になる根本的な原因は面接官が求めているもの、

つまり「評価対象」を明確に理解していないことにあります。

裏を返せば、評価対象を理解すれば、ノーカウント回答を回避できるだけでなく、一つ一つの質問で確実に評価を積み重ねていくことができます。

ここで大切なのは、一つの質問でホームランを狙うのではなく、シングルヒットを打ち返すことです。

なぜなら、面接に落ちる真の理由はホームランが打てないから、ということでは決してないからです。いくらホームランを打ち続けたとしても、大切な質問でノーカウント回答となれば、それが不合格に直結することは、先述のとおりです。

だからこそホームランではなくシングルヒット、いや内野安打でもいい。

それだけでも十分に合格ラインに到達することができます。

なぜならあなたが確実にヒットを重ねている一方で、他の受験者は空振りを繰り返しているからです。

「面接を突破するために特別な経歴や能力は必要ない」というエンノシタの思想はここから生まれています。

輝かしい実績も華やかな職歴もいらない。

一つ一つの質問に対して、評価対象を織り交ぜた回答を面接官に丁寧に返していくこと。

そうやって、多くの受講者が面接を突破し、「公務員として働いていきたい」、「社会をより良くしたい」、「困っている人のためになりたい」という思いを今まさに、現場で実現しているのです。

評価対象を取り出す仕組み

評価対象を確実に取り出すための優れモノ

面接で落ちてしまう真の理由はNG回答ではなく、ノーカウント回答です。

限られた時間の中の限られた質問のいくつかがノーカウントになることは評価の上限をどんどん押し下げ、やがて合格ラインを割ってしまいます。

そこで、エンノシタではあなたの中にある評価対象を取り出すためにワークシートを提供しています。

厳選した想定質問と連動しているため、効果的かつ効率的に準備を進めることができます。

さらに、取り組んだ後に、講師からフィードバックを受けることで、確実に評価対象を取り出していくことができます。(受講コースにより異なります)

面接官に確実に伝えるために

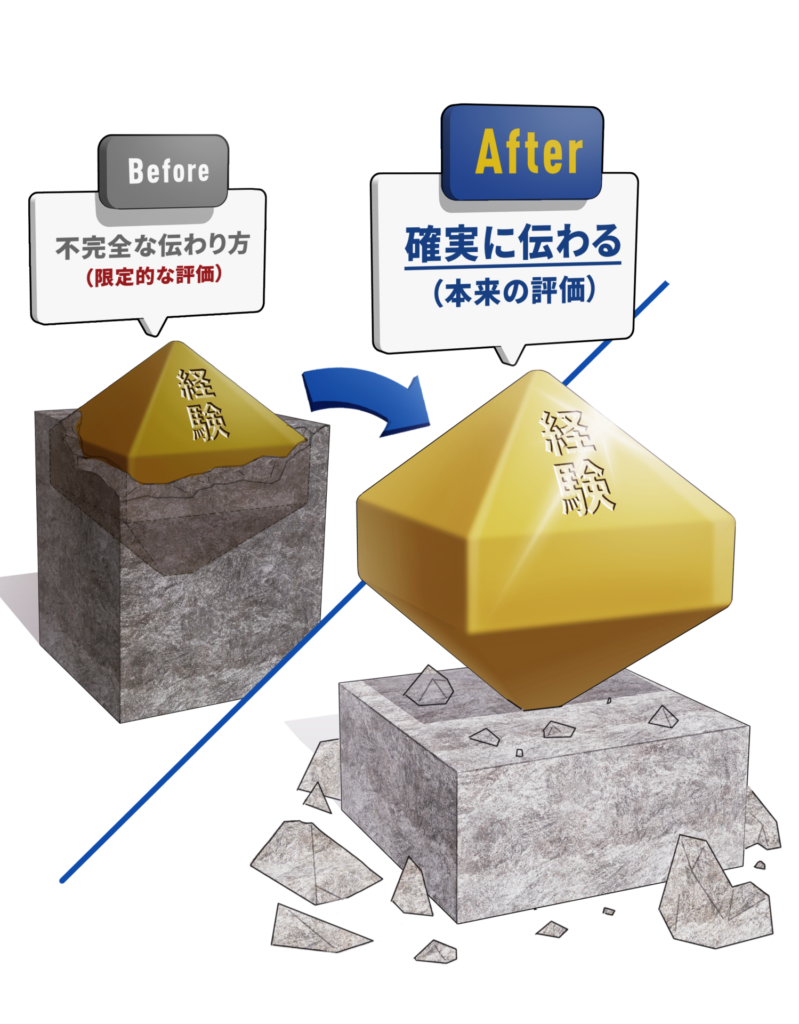

仮にあなたの中に合格につながる評価対象があったとしても、それが面接官に伝わらなければ、ないも同然です。

そこで、講義動画の回答編では、ワークシートによって取り出した評価対象を面接官に確実に届けるための回答のポイントを圧倒的にわかりやすく、具体化して解説しています。

合格者の回答例を掲載したレジュメも付属しているので、回答内容を整理する際の参考にできます。

また、基礎編では面接官の視点やすぐに実践できるわかりやすい話し方の講義も参照できるので、様々な質問が飛び交う本番の面接でも臨機応変に対応できるよう支援しています。

100%を引き出すための妥協のない取り組み

面接の答えを用意することは、彫刻家が原石から美しい彫像を創り出す作業に似ています。絶対的な「正解」というものは存在しないけれど、あなたの中に隠れた最適な答え、あなたらしい魅力的な回答が確かに存在します。

エンノシタは、その隠れた魅力を引き出すための惜しみない支援を提供します。

面談によって受講者と対話することで、あなたの経験から評価対象を取り出したり、あなたが整理した回答内容をブラッシュアップしたりすることで、ロスなく誤解なく面接官に伝わるように、回答内容を整えていきます。

面談を終えた後、自信への理解が深まることで、自然と自信がついていくのも特徴の一つ。

コメント