面接の成否は本番までの準備にかかっています。

公務員面接の突破校が提案する「最終面接までにやるべき8つの対策」は、社会人経験者であるあなたが、公務員試験の最終関門を突破するための具体的かつ実践的なガイドラインです。知識の確認から模擬面接、当日のイメージトレーニングまで、詳細にわたるこの対策リストは、面接官の前で自信を持って最高のパフォーマンスを発揮するための鍵です。成功への道は一歩ずつ確実に進むことから始まります。

今すぐ始めましょう。

対策1.知識のインプット

面接は「人物試験」なので、あることを「知っているか、知らないか」といった知識面は評価の直接的な対象ではありません。

ここがまず大前提です。

その上で、面接の突破力を上げるには3つのジャンルについて、知識を取り入れることが求められます。

今回は、その3つのジャンルのうち「これは答えられないと一発で落ちる!」という点について触れておきたいと思います。

知らないとヤバい。面接知識。

面接では不意に以下の質問が飛んでくることがあります。

「市長は誰か知っていますか?」

「当市の人口は?」

「当県の弱みは?」

「市長名」については、「わかりません」「知りません」と答えると、いくら他の質問で評価が積みあがっていたとしても、それを吹き飛ばしかねません。

「人口」についても同様です。地域に根差した仕事をする以上、間違っても答えられないことなんてあってはなりません。

ただ、この2つの質問については、遅くとも本番の前日までにインプットしておけば事足りるでしょう。そこで、面接に臨む際にはこうした自治体の基礎情報をインプットしておくと安心です。

「志望先の弱み」をどう答える?

問題は3つめの「当県(または当市)の弱みは何だと思いますか?」という質問です。

これはうっかり志望先を下げるようなことを言うと、ハレーションが大きくなるでしょうし、かといって当たり障りなく「人口が減少していることです」とか「若年層の転出増加です」「商業の活性化が必要」といった地元の高校生でも30秒くらい考えれば思いつくような回答では、公務員の資質に欠けると判断されるでしょう。

ちなみに、この質問とセットで聞かれるのが「じゃあその弱みに対してどのような対策が必要だと思いますか?」と言った質問です。

公務員面接ではこういったワンツーパンチのような質問が他にも7種類ほどあるので、この質問を見越して、一答目を丁寧に返す必要があります。

対策2.過去の試験の振り返り

公務員試験の最終面接に向けた準備として、過去に行われた論文試験、教養試験、集団討論などの試験内容を振り返ることが重要です。

これまでの試験での成果と反省点を自己分析することで、最終面接に向けて改善点を明確にし、対策を講じることができます。特に、自身が良かったと思う点を自信に変え、改善が必要な点には特に注意を払って準備を進めます。

また、模擬面接の結果も有効な振り返りの材料となります。

どのような準備が必要になるかを2つの視点で具体的に紹介していきましょう。

視点1:最終面接までの目標設定ができる

最終面接に向けて、万全の準備を行うためにも、過去の試験を振り返り、反省を行っておきましょう。

振り返る上での注意点としては、質問単位だけでなく、面接全体を通しての視点も持つようにしてください。

また、「なぜそれが良くないと思うのか?」「その問題点について対処せずに最終面接を迎えた場合はどうなるか?」といった観点です。

この時に注意したいのが「原因への解像度」です。

例えば、「~の質問に答えられなかったから、~について調べよう」といった振り返りでは、解像度が低いと言えます。そのため、この状態で改善できるのは表面的な内容にとどまりがちです。なぜなら根本的な原因をつかめていないから。

もし、そのような状態である場合には、対策内容も具体化されておらず、最終合格に向けて必要になる準備を把握できていない可能性が高いことを意味します。この状態では目的地はわかっていても、手段を定めずに出発するのと同じで、合格にたどり着けないというリスクを抱えた状態です。

ここで確認を怠り、本当の原因に気付く機会がないまま、本番を迎えた場合、それは大きなリスクを背負うことになりかねません。その結果、本来は面接を突破できるはずの実力をお持ちなのに、それを発揮できずに終わる可能性があります。それはあなたも本望ではないはずです。

視点2:面接質問として聞かれることがある

面接官

面接官二次試験の感想は?

集団討論をやってみていかがでしたか?

筆記試験はどのように準備しましたか?

このように、最終面接では過去の試験についての感想を求められることがあります。

例えば、集団討論の感想や、筆記試験の準備方法などです。これらの質問は、面接質問としてだけでなく、アイスブレイクとして聞かれることもあるため、しっかりと準備しておくと、面接の滑り出しが良くなります。

特に集団討論やグループワークを行った直後に個別面接を続けて行うような場合、その可能性が非常に高いです。

対策方法:直前対策!初回面談

合格に向けたルートを見立てる

ご年齢や職歴、志望先を考慮し、対策のポイントや方向性を具体化することで、以降の面接準備の精度を高めることを目的とします。

✅過去面接の振り返り(全体・質問単位のレビュー提供)

✅個別的な想定質問の提供

✅面接の準備方法・戦略のご提案

※本番までの期間が少ない場合、面接答練と同日に実施する場合があります。

対策3.標準質問への回答内容を整理する

公務員面接では、完璧な対策を求めるのは現実的ではありません。

事実として、すべての質問を100%想定し、完璧な回答を用意することは不可能です。

まして、仕事面や生活面において、時間的な制約が大きい社会人受験者であれば、尚更です。だからこそ、聞かれる可能性が高い質問から優先度を上げて、回答内容を整理していくことが重要となります。

公務員面接の突破校では社会人の面接に特化して、サービスを提供しており、様々な自治体の面接質問に対する知見を有しています。そうした様々な質問を精査して、突き詰めていくと、その数は約57種となる。公務員面接の突破校ではこれらの質問を標準質問と呼んでいます。

標準質問の特徴

標準質問の特徴は、その多くが「抽象的」な聞き方をされることです。

例えば、「これまでの経験を職員としてどのように活かせるか」といった質問は一般的ですが、転職歴がある場合、どの職歴について話すべきかが明確ではありません。一方で、転職歴がなく、一社での勤続年数が5年以上になってくると、どの段階での経験を話すべきかが分かりづらいことがあります。

では、なぜ面接官はわかりづらい抽象的な質問を投げかけてくるのでしょうか?

その理由は大きく2つあります。

- 限定的なスキルや専門性を面接段階では必ずしも求めていない

なぜなら、ジョブローテーションを前提とした採用であるため、面接段階では配属部署も担当業務も決まっていないから。 - 受験者のバックグラウンドが多種多様であるため

同じ試験枠であったとしても、受験者の中には30歳の人もいれば40歳の人もいるし、業界や業種も様々だから、そういった多様なバックグラウンドに合わせた質問を予め自治体側でつくっておくことが困難になるから。

以上の理由から、面接官は意図的に抽象的でわかりづらい質問を投げかけているのではなく、質問が抽象的にならざるを得ない、という背景があります。

一方で、だからと言って、何の心積もりもないまま、面接に臨めば

何を知りたいのか?

何を話せばいいのか?

といったように、戸惑うことになります。

そういった状況を避けるために、受験者は事前に「この系統の質問にはこの経験を話そう」という心積もりをしておくことが求められます。

また、社会人ならではの踏み絵系質問もあるので、事前に目を通しておくだけでも本番での柔軟な対応に寄与します。

対策方法:3倍速の想定質問

効果と効率を両立する

(特徴)

✅厳選質問のほか、37種の標準質問も把握できるので、対策の幅を広げることが可能

✅効果的な対策 “順序”を明示することで、回答の一貫性と説得力の向上を支援

マッチングを意識した回答を

回答をつくった段階で、「これで大丈夫」といった考えに陥ってしまうことが少なくありません。

しかし、一度回答をつくった状態では面接対策としては不十分です。

たしかに、準備としては前に進んではいるのですが、進捗としては全体の3~4割程度でしょう。

ですが、本当の面接対策はここからです。

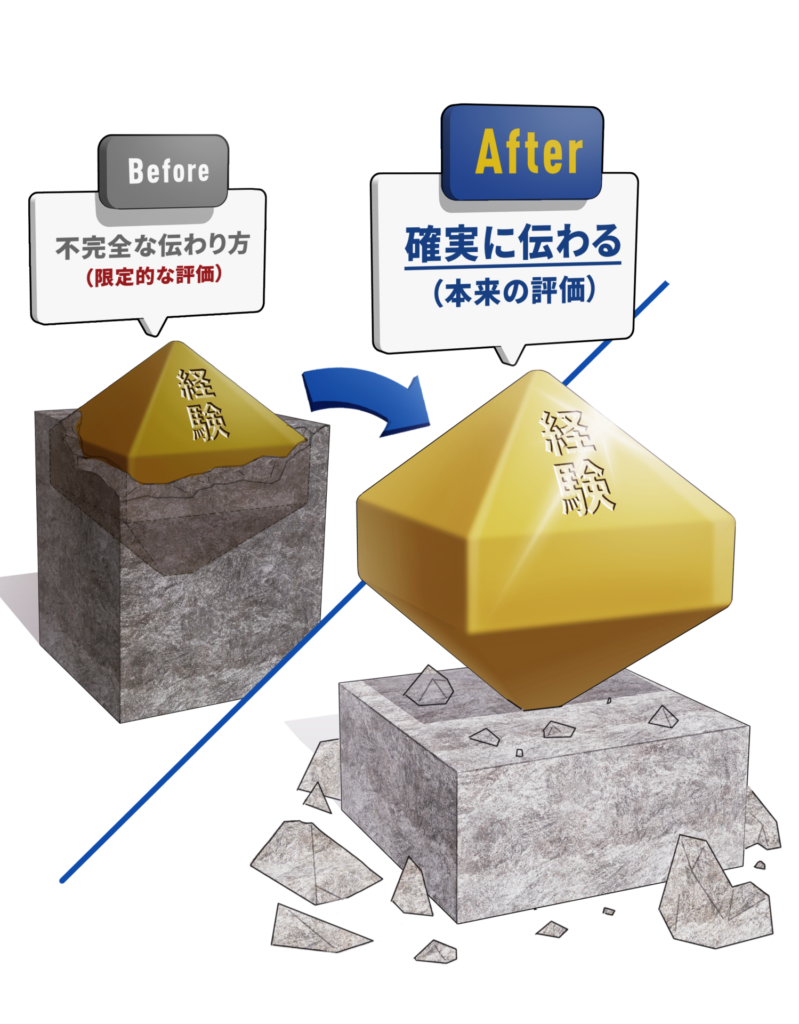

なぜなら、面接の本質的な部分は「マッチング」だからです。

つまり、採用側が求めていることを念頭に置き、自身の経験や力、適性面を取り出し、適合させていくことが必要になってきます。

この「採用側が求めていること」というのが、いわゆる評価基準に相当します。

言い換えれば、面接で伝える内容を評価基準を満たす形でリフレーミングしたり、表現をブラッシュアップしていくことが合格への鍵となるのです。

じつのところ、本来であれば受かる人が落ちてしまう大きな理由は、このマッチングが適切に行われていないことにあるのです。

対策4.面接カード、エントリーデータの確認

面接前に提出するあなたの情報は全て、面接の資料になり得ます。

この資料から読み取れる受験者の情報の総体をエンノシタでは”ゼロ”次印象と表現しています。

面接では入室後の第一印象が大切だという話はよく聞きますが、じつは、こうした資料から読み取れる情報によって、面接官の頭の中に受験者の印象の土台が形成されているのです。

このような面接資料の形態は自治体によって異なります。例えば、面接カードや自己PRシート、エントリーシートといったタイトルがついていたり、データや紙媒体で提出するなどその提出方法も異なります。

いずれにしても、その資料を提出するタイミングによって面接への影響度が変わってきます。

そこで、ここでは提出タイミング別の対策を紹介します。

最終面接より前に提出している場合

- 質問の予測:

提出された内容に基づき質問がされる可能性が高いです。質問は大きく二つのパターンに分けられます。

一つ目は、面接カードのそれぞれの項目をそのまま質問として聞かれるパターンです。例えば、「志望動機」という項目があった場合、それがそのまま面接質問として「志望動機を教えてください」と聞かれるパターンです。

もう一つは記載内容に関する深堀質問です。

事前にこれらの質問を予想し、適切な回答を準備することが重要です。 - 内容の一貫性の維持:

面接準備中に回答が洗練されていくことはよくありますが、記載内容と根本的に異なる回答をすると面接官に違和感を与える可能性があります。

面接カードは面接官にとっての「メニュー」のようなものです。

例えば、レストランでメニューを見て、料理を注文して、いざテーブルに届いた料理がメニューと大きく違っていたら、その料理がいくら素晴らしいものであったとしても疑問が生まれます。

記載内容と話す内容の乖離には注意が必要です。特に、筆記試験がSPI・SCOAなどの簡易的なものである場合、面接官は面接カードやエントリーデータに対する面接官の注目度は上昇する傾向にあります。

最終面接時に提出する場合

このタイミングでの提出は、二つの大きな理由から「作成段階から」注意が必要です。

- 合否を大きく左右するから

最終面接のタイミングで資料の提出を求められた場合、それは「最終面接をするための資料」であり、「最終的な採用判断をするための参考資料」になるからです。 - 面接官のガイド役となるから

職歴が10年でも20年でも、同じ試験枠なら面接時間は変わりません。

そのため、いかにその違いを示し、面接の質問を自身が伝えたいことに導くかが重要となります。つまり、自分自身に対する適切な情報を面接官に提供し、評価対象となる経験を余すことなく、面接官に伝えるためのガイド役を面接カードが担ってくれることになります。

裏を返せば、しっかり面接カードの作成に取り組むことで、個別的な質問の大半を想定することができます。これが社会人受験者にとっては、大きなアドバンテージになるのです。

対策方法:面接カードの添削・強化

合格を引き寄せる、一枚。

(特徴)

✅面談をとおして、内容そのもののブラッシュアップを図る

✅適切な0次印象の形成を行うとともに、本番に向けた準備に直結させる

対策5.発声練習

発声練習は、公務員面接での成功において重要な役割を果たします。

その目的と重要なポイントは以下の通りです。

発声練習のポイント:明瞭な伝達

どんなに優れた経歴や志望理由を持っていても、面接官にそれが適切に伝わらなければ意味がありません。

ここで注意していただきたいのは、公務員一筋の方が大半だということです。

言い換えると、面接官は民間企業の仕事に対しては経験のない素人でです。そのため、あなたの経験してきた業界や業種についての経験を素人にも理解しやすい方法で説明する必要があります。

また、面接官にとってもあなたは初対面です。

これは、聞き手と話し手で共有している前提知識や経験がないことを意味します。文字通り、赤の他人だということです。

そのため、自分では理解できていることであっても、相手にとって理解しやすいように注意を払う必要があります。

そこで、ご家族や友人の協力を得て、あなたの説明が理解されるかどうかを確認するのも一つの方法でしょう。ただし、あくまで「わかりやすいかどうか」の確認だけに留めてください。なぜなら、公務員面接の専門家ではないため、フィードバックは主観的になる可能性があるからです。

対策方法:実践トレーニング音声

回答を操り、面接官に届ける。

(特徴)

✅標準質問を中心に55種の質問への発声練習をサポート

✅類似質問や展開質問を織り交ぜ、実際の面接に即した対策が行える

発声練習の注意点:面接官の存在を意識する

回答を丸暗記するために、という目的で発声練習を行うことは避けてください。

なぜなら、実際に本番で話すときに、抑揚が失われたり、間のでき方が不自然になり、面接官に対して

この受験者は暗記した内容を暗記した通りに話そうとしているな。

という印象を与えます。

そうなると、普段のあなたがどのように他者と接しているのかが見えてこないため、

でもこれだと、住民対応はできるのか?

他の職員ときちんと連携できるのか?

といった不安を面接官に与えることになります。

覚えたとおりに話し続けるだけでは、面接官のこの不安を払しょくすることはできません。

そうなると、面接官は普段のあなたを引き出そうと、少し難しい問いかけをしたり、面接とは直接関係のない話題を振ったりすることがあります。

そうなると、聞かれた受験者にとっては、

どういう意図の質問なのか?

なぜそのようなことを聞くのか?

といった疑問がうまれ、動揺を助長します。

その結果、すらすら話しているときとのギャップがより大きくなり、悪目立ちしてしまいます。そうなると、面接官に対して「あ、コミュニケーション力に問題がありそうだな」といった印象をますます与えることになります。

つまり、「スラスラ話せるように覚えよう」と言う目的意識とは全く異なる結果を招いてしまうリスクを抱えることになります。

対策6.模擬面接

模擬面接を「実践的な練習」「本番の雰囲気を経験する練習」とするだけでは不十分です。

面接で聞かれることは3つに分類できます。

- 標準的な質問(対策3で紹介した約57種の質問)

- 個別的な質問(対策4で紹介したとおり、面接カード、エントリーデータから推測できる)

- 深掘り質問(①標準的な質問と②個別的な質問で話した内容に対して生じる質問)

模擬面接では三つ目の深掘り質問を含めた面接全体の流れを体験しておくことが非常に有効な準備になります。

深堀質問は物理法則で言うと「反作用」的な質問です。つまり、標準質問や個別質問に対するあなたの回答内容が面接官に作用し、その反作用として深掘り質問に展開するのです。

深掘り質問の多くは事前にある程度想定することができますが、100%の精度となると現実的ではありません。なぜなら、面接官の経験業務や思考、性格はそれぞれ異なり、どういった点に関心を持つかは人それぞれだからです。

だからこそ、「想定していない質問はあるもの」と理解した上で、そうした質問への対応方法を身に付けることも模擬面接の目的の一つであるとも言えます。

また、面接全体をとおして、矛盾や不整合が感じられないかという点もフィードバックを受けましょう。

模擬面接はフィードバックに価値がある

模擬面接のメリットは本番に近い実践的な練習ができる点にあります。

しかし、それだけで合格力を向上させるには不十分です。なぜなら、実践的な練習ができたとしても、本番に向けて何をどのように改善していくべきかが明確にはならないからです。

そこで、公務員面接の突破校では模擬面接の後に面接全体と質問単位のフィードバックを行うだけでなく、「回答の練り上げ」を行っています。

具体的には、あなたの経験や考えをもとに、現状の回答で評価につながらない部分を修正したり、十分に伝わっていない回答を魅力的な回答に生まれ変わらせます。

この取り組みによって、合格率を飛躍的に向上させることに成功しています。

対策方法:合格レベルに引き上げる模擬面接

さらにもう一段、高みへ

(特徴)

✅拡張された面談時間: 業界標準の45分を超える75分のセッションで、相談や指導時間をたっぷり確保

※最終面接コースは一回あたり90分

✅合格力を引き出す: 回答内容の精緻化とブラッシュアップを通じて受講者の合格力を高めます。

✅実践力の養成: 深掘質問や展開質問への対応力を強化する模擬面接を実施。

対策7.入退室の所作の確認

面接時の入退室の所作は、合否を決定する直接的な要因ではありませんが、社会人としての基本的なマナーとして重要です。特に、社会人経験が長い方ほど、日常では無意識になりがちなこの点に注意が必要です。

ただ、入室ばかりにこだわるあまり、ぎこちのない所作では逆効果です。

あくまで、普段をベースとして以下の3つのポイントを意識して練習しましょう。

入退室ポイント①:所作

- 動作と発言を分ける

言葉と行動は別々に行い、一つ一つを丁寧に行いましょう。例えば、「失礼します」言いながら一礼するのではなく、「失礼します」と言い終わった後に、一例をすると言ったことです。 - 心を込める

ただの形式ではなく、相手への敬意を込めた所作を心がけます。忙しい中、あなたのために面接官は時間を割いているということを忘れないでください。

日常生活で気持ちの良い所作を見せる人を見習ってみましょう。

入退室のポイント②:挨拶

挨拶は二音目にアクセントをつけましょう

・「失礼します」なら「つ」にアクセントをつける。

・「よろしくお願いします」なら「ろ」にアクセントをつける。

・「ありがとうございます」なら「り」にアクセントをつける。

たったこれだけの心がけで、いつものあいさつが相手にとって心地よく感じるあいさつに生まれ変わります。

面接だけでなく、日ごろから意識しておくと、普段の仕事でも相手に気持ちの良い印象を与えることができ、仕事も円滑に進むはずです。

入退室のポイント③:ノックの前に心の中で掛け声を

入室の際にノックする前に、自分に掛け声をかけ、ポジティブなイメージを持って面接に臨むようにします。

例えば、

よし!やるぞ!

落ち着いて、普段通りに。

といった具合です。

また、うれしかった時のことや成功した時のシーンを頭に思い浮かべることも効果的です。

瞬間的に気持ちがリラックスして、力が抜けることで表情も自然とやわらかくなるでしょう。

対策8.当日のイメトレ

面接当日のイメージトレーニングは、未知の状況への不安を軽減し、心の準備を整えるために重要です。

イメトレの主な目的は、当日に生じる事態に対して「既視感」を持つことです。

これは、見知らぬ土地で知り合いや馴染みのコンビニの看板を見たときのような安心感を得ることに似ています。受験者は会場に入った瞬間、普段と異なる環境に直面するため、大きな不安や緊張を感じることがあります。

反対に、既視感を持っていることによって心理的な安定を得ることにつながります。

具体的には、面接当日のスケジュールを事前に計画し、何時に起床し、何時に出発して、何時に会場に到着するかをイメージします。

さらに、対策7で紹介した入退室時の所作や入室前の自分への励ましの言葉も予め準備しておきましょう。これらの準備は、面接の流れをスムーズにし、自信を持って対応できるようにするために役立ちます。

面接が始まった後の既視感は、対策6で紹介した模擬面接が効果的となります。

この質問は模擬面接でも経験したな

という感覚が、あなたに大きな安心と自信をもたらすでしょう。

面接対策は目的意識と反復

さて、ここまで社会人経験者であるあなたが、公務員試験の最終関門を突破するための具体的かつ実践的なガイドラインとして、公務員面接の突破校が提案する「最終面接までにやるべき8つの対策」を紹介してきました。

既に読者の皆さん自身でお気づきのとおり、それぞれの対策は独立しているのではなく、つながっています。

そしてその延長線上に本番の面接があるのです。

だからこそ、一つ一つの対策に対して、

この対策は、本番にどのようにつながっているのか?

と、「目的意識」を持ちながら取り組むことが大切です。

また、面接という普段とは大きく異なるシーンであなた本来の力を発揮するためには、「反復」が欠かせません。

プロのスポーツ選手もここ一番というシーンでは大きなプレッシャーを感じます。しかし、プロ選手がそうした状況でも本来の力を発揮して活躍できるのは、反復練習の賜物です。

面接対策に近道はありません。

しかし、正道はあります。

公務員面接を突破するために、その正道を目的意識をもって進み、一つ一つの対策を反復していくことが最も確実な方法なのです。

最終面接を突破する

公務員面接の突破校では、あなたが本来持っている、評価の対象となりうる経験を100%引き出すことを目的とした支援を提供しています。

そのために厳選し、磨き上げた7つのコンテンツを提供しています。エンノシタの短期間で圧倒的な成果を上げ続ける背後には、徹底した個別化指導と圧倒的なスピード対応があります。これにより、多くの受験者がつまづく、面接の本質的なギャップを短期間で解消し、合格への道筋を切り開きます。

目指すのは共走による最終合格です。

受講内容は以下のリンクからご確認いただけます

コメント