面接官がツッコみたくなる「痛いワード・フレーズ11選」

(公務員試験/中途採用/社会人経験者/志望動機/転職理由)

「真面目に話したのに、なぜ伝わらないのか」

「真面目に答えたのに、なぜか面接官の反応が薄い」「しっかり準備したのに、“上滑りしている感じがした”と言われた」——そんな経験はありませんか?

それは内容の問題ではなく、“言葉選び”の問題かもしれません。

公務員試験の面接では、志望動機や転職理由そのものよりも、使う言葉がどんな印象を与えるか(What)が評価に大きく影響します。

特に社会人経験者・中途採用では、「重みのある表現を使おう」「きれいにまとめよう」とするほど、**現実感のない“痛いフレーズ”になりがちです。

今回は、実際の面接現場で面接官が「思わずツッコミを入れたくなる」11のワードを厳選し、“何が違和感なのか”と“どういう状態なら伝わるのか”を解説します。

あなたの志望動機・転職理由・自己PRにこの言葉が含まれていないか、ぜひチェックしてみてください。

1. 「感銘を受けました/心を打たれました」

一見、熱意を感じさせる美しい言葉。しかし、面接官の立場から見ると「現実味が薄い」と感じられる代表的なフレーズです。

「業務説明会で話を聞いて感銘を受けた」「職員の姿に心を打たれた」——気持ちは分かりますが、公務員試験の志望理由としては感情のスケールが大きすぎるのです。

面接官は「どの点に共感したのか」「それをどう自分のキャリアに結びつけたのか」を知りたいのに、言葉が強すぎて具体像が浮かばない。

この言葉を使う人ほど、「中身が弱いのを隠している」と誤解されてしまいます。

2. 「思いが芽生えました/次第に強くなりました」

この表現は一見、プロセスを語っているように聞こえます。

しかし実際には、“気持ちの変化”しか伝えていません。

「地域に貢献したい思いが芽生えた」「人の役に立ちたい思いが強くなった」——これらは心情の説明に留まり、何をどう理解したのかが抜け落ちているのです。

3. 「◯◯市の職員の一員として/行政の立場から」

この言葉も頻出ですが、実はほとんど意味を持たない装飾語です。

たとえば「行政の立場から支援したい」と言っても、“行政の立場”を外しても意味が変わらないことが多い。つまり、なくても伝わる=内容が薄いということです。

こうした言葉は、回答を「それっぽく」見せるための枕詞にすぎません。

結果として、話の軸がぼやけ、「言葉だけ立派で中身がない」という印象を与えます。

4. 「持続可能なまちづくり/誰もが安心して暮らせる社会」

抽象的な理想語は、一歩間違えるとツッコミポイントになります。

「持続可能」と言われれば、「どういう意味で?」

「誰もが安心」と言われれば、「誰を想定していますか?」

面接官はすぐに“定義”を聞きたくなるのです。

この質問に答えられないと、回答の残り時間が“言葉の説明”で終わってしまう。

つまり、理想を語るほど自分の首を締める構造になっています。

5. 「恩返しがしたい」

地元志望者に特に多いフレーズですが、面接官にとっては違和感の象徴です。

なぜなら、「恩返し」は1対1の関係性を前提にしており、公務員のような1対多数の公共職務には馴染まないからです。

「恩を返す」は個人としての行為。「公務員として地域に関わる」は社会的行為。両者のスケールが違うのです。

6. 「やりがいを求めて/成長したくて」

前向きな言葉に聞こえますが、面接官の耳には「自分都合の転職」に聞こえがちです。

「やりがい」「成長」は本人の内側の話であり、公務員という“外への貢献”の世界観とはずれてしまうのです。

たとえば「やりがいを求めて転職を考えた」と言えば、「今の職場でやりがいを見出す努力をしたのか?」という疑念が浮かびます。

つまり、「努力の矢印」が自分に向いているか、社会に向いているかの違いです。

7. 「衝撃を受けました/考えが一変しました」

これも「感銘」と同じく、一過性の感情語として受け取られがちです。

面接官は「その後、どう行動したか」を知りたいのに、本人が語るのは“驚きの瞬間”だけ。

これでは「継続的に考え抜ける人」としての評価にはつながりません。

価値観の変化を伝えたいなら、「その出来事を機に、行動や判断基準がどう変わったか」を示す必要があります。

つまり、衝撃の有無ではなく、変化を通じて自分の軸が磨かれた状態を語ることが、成熟した受け答えに変わります。

8. 「民間は利益追求、公務員は社会貢献」

この言葉が出た瞬間、面接官は「社会構造の理解が浅い」と感じます。

なぜなら、民間と公務員は対立構造ではなく補完関係だからです。

民間が利益を上げなければ税は生まれず、行政は成り立たない。

「民間=悪、公務員=善」という二項対立的な語りは、社会人経験者としての信頼を損ないます。

9. 「調整力があります」

自己PRで頻出するフレーズですが、実はこれ、“受けを狙ったラベル先行”の危うい言葉です。

「調整力」とは結果をまとめた後づけのラベルにすぎず、それ自体がスキルの説明にはなっていません。

にもかかわらず、多くの受験者が“受けが良さそうな強み”として先に掲げてしまうため、経験との整合性が取れないケースが非常に多いのです。

たとえば「強みは調整力です」と言いながら、語られるエピソードが実際には調整とは無関係な努力や人間関係の話になっている。

つまり、「強み」という結論を先に決めてしまったことで、自分の経験と強みの接点が薄れてしまう構造になっているのです。

10. 「前例がありませんでした」

「前例がない=大変だった=頑張った」——この構図は、実は論理が飛躍しています。

前例がないこと自体は価値でも成果でもありません。

面接官が知りたいのは、「前例がない中で、どんな基準で判断し、どんな工夫をしたのか」。

つまり、“行動の根拠”です。

大変だったことを語るより、“困難を処理できる能力”を見せること。

それが面接でのにつ評価につながります。

11. 「優しい/誠実/思いやりがあります」

どれも美しい言葉ですが、面接官から見ると「当たり前のこと」で終わります。

社会人として“あって当然”の特性をあえて言語化しても、評価にはつながりません。

むしろ、「当たり前のことしか言えないのか」と感じられることが多いのです。

まとめ|スパイスを抜いても「味がする」回答に

強い言葉はスパイスです。

しかし、スパイスがなくても“旨味”があるのが本物の回答です。

「痛いワード」は、中身の薄さを隠すための味付け。

それを取り除いても成立する回答こそ、構造的に強いということです。

面接官が評価するのは、「語彙力」ではなく「内容そのもの」。

つまり、あなたの経験や考えです。

社会人経験者に求められるのは、“強く言うこと”ではなく、“的確に言えること”なのです。

あとがき|講師・山戸宏晃より

あなたが使っているフレーズの中に、いくつ当てはまりましたか?

もし、2つ以上あったなら要注意です。

その回答は、中身の薄さを“言葉のスパイス”でごまかしている状態かもしれません。

面接官は、派手な表現ではなく、あなたの経験や考えそのものを見ています。

「志望動機はつくったけど、内容が薄いと感じる…」

「自己PRの“強み”って、これでいいのかな…?」

「面接官がどこを見ているのか、正直わからない」

そう感じたことがあるなら、それは努力の方向がズレているサインです。

面接で評価を上げるには、“話し方”ではなく、“伝え方”を改善する必要があります。

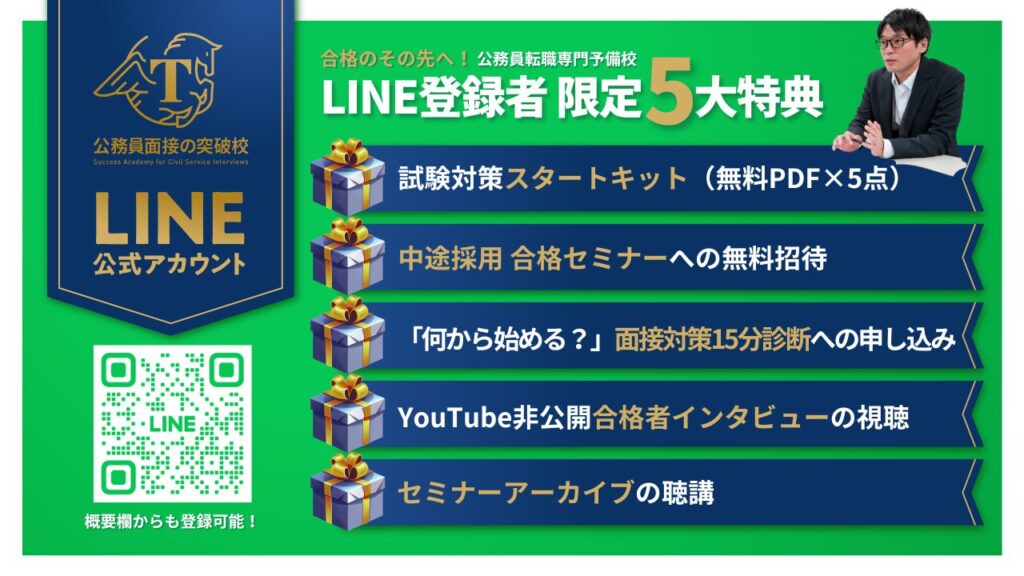

そうした正しい対策を始めていただくために、当校では社会人経験者・中途採用向け「面接対策スタートキット」を無料でご用意しています。

🎁 あなたの努力を正しい対策に使っていただくためのキット

「何から始めればいいかわからない」

「自分の転職理由や志望動機が、このままで通用するのか不安」

そう感じている方のために、当校では 無料の『面接対策スタートキット』 をご用意しています。

- 面接官が注目する3つの視点

- 社会人経験者が陥りやすい失敗例

- 自分の回答をチェックできるワークシート

すべてをまとめた実践型の資料を、LINE登録いただいた方にお届けしています。

まずはスタートキットを手に入れ、正しい方向での準備を始めましょう

コメント