「合否を左右するのは、当日の20分だけじゃない」評価のベースラインとは?

(公務員試験/中途採用/社会人経験者/評価/面接)

はじめに|なぜ“当日の出来”だけで結果が決まらないのか

最終面接が近づくと、多くの受験者が志望動機の磨き込みや自己PRの言い回しに集中します。もちろん大切です。

しかし、公務員試験(中途採用)の面接は、当日の受け答えだけで評価が決まるわけではありません。

実際には、あなたが入室する前に、すでに面接官の中では「評価の土台=ベースライン」が形成されています。

この記事では、評価のベースラインがどのように生まれ、どんな心理効果によって合否に影響しているのかを解説します。

結論:面接は始まる前が9割。

当日の20分は、すでにできあがった評価の“確認と微調整”にすぎません。

評価のベースラインとは?|面接前に形成される「初期評価」

評価のベースラインとは、受験者が面接室に入る前に面接官の手元にある

“記録”に基づいて形成される初期評価のことです。

これは「印象」ではなく「記録」でできているのがポイントです。

たとえるなら、健康診断の“問診票”のようなものです。

医師は診察を始める前に、すでにあなたの年齢・既往歴・生活習慣を把握しています。

その情報をもとに「この人は生活リズムが乱れていそう」「ここは注意して見よう」と

診察の見立てを立ててから、実際の診察に入ります。

面接も同じ構造です。

面接官はあなたが入室する前に、提出書類や試験結果から

「この人は論理的そうだ」「経験は少ないが誠実そうだ」など、

無意識のうちに“見立て=評価の初期値”をつくっているのです。

面接官の机上には、次のような資料が並びます。

- 択一(教養・SPI・専門)のスコア

- 論文評価(構成・論理・内容)

- エントリーシート・面接カード・提出資料

- 既存面接(一次・二次)の評価メモ

つまり、面接は「真っ白な状態」から始まるのではなく、

こうした“記録という下地”の上に行われているのです。

受験者にとっての面接は“スタート”でも、

面接官にとっては“すでに始まっている診察の続きを見る時間”に近いのです。

心理がつくる評価の土台|アンカリング効果とラベリング効果

面接官の判断に影響を与えるのは、単なるデータではなく、そのデータに付随する“心理的な評価”です。

ここでは、評価のベースラインを形づくる2つの心理効果を見ていきましょう。

🧭 アンカリング効果:最初の情報が基準になる

「最初に触れた情報が、その後の判断基準になる」——これがアンカリング効果です。

たとえば、択一のスコアが合格者平均を下回っている場合、面接官は無意識にこう捉えます。

- 「基礎学力(国語力・計算力)が弱いのかもしれない」

- 「学習に対する持続性がやや不足しているのでは」

反対に、論文や筆記の得点が高い場合は、

- 「論理性が高く、知識の土台がしっかりしている」

という“期待のフィルター”を通して面接に臨むようになります。

この初期印象が、その後の質問への反応や受け取り方にも影響します。

つまり、当日よりも前の評価が“見えないスコアライン”を作っているのです。

🏷️ ラベリング効果:一貫性のある印象は、崩れにくい

もうひとつの心理要素が「ラベリング効果」です。

これは、人が一

もうひとつの心理要素が「ラベリング効果」です。

これは、人が一度与えたラベル(印象)を維持しようとする心理傾向のことです。

まず、評価が低くなりやすいケースから見てみましょう。

たとえば、提出書類(志望動機・転職理由・職務実績など)の内容が薄く、論理のつながりが弱い場合。

この時、面接官の頭には次のようなラベルが自然と貼られます。

「動機が浅く、考えがその場しのぎ」

「経験と志望先の関係が見えない」

この段階で一度“感覚的な人”というラベルが付くと、

面接当日にどれだけ丁寧に話しても、「準備不足なのでは」「言葉に中身がない」といった印象が拭えません。

つまり、当日の出来よりも“事前の印象”が評価を引っ張ってしまうのです。

一方、評価が高く維持されるケースでは真逆の構造が起こります。

志望動機や転職理由、職務実績のストーリーが一貫しており、書類の構成も明快な場合、

面接官の頭には次のような肯定的なラベルが生まれます。

「経験と動機の整合性が高く、説得力がある」

「資料の構成が明確=準備力・再現性がある」

このラベルは非常に強力です。

仮に最終面接で一部うまく答えられなくても、“本来はできる人”という前提で評価が維持されます。

つまり、ラベリング効果とは、

「当日の出来」よりも「一貫した印象」こそが評価を支えるという心理現象です。

最終面接で評価が安定する人ほど、実は“面接前の準備段階”でラベルを整えています。

「ベースラインは記録で決まる」──だから強い

旅行の思い出より、写真(記録)の方が鮮明に残る。

評価も同じです。面接官が参照するのは記憶ではなく“手元に残るデータ”。

つまり、評価は記録で固定化されるのです。

努力の自己満足ではなく、「合格者レベルの記録を積み上げているか」が問われます。

自分の手応えより、「他者の評価の軸に立った対策」が重要です。

ベースラインを形づくる要素と“評価ラベル”

ここまでの内容を一度整理してみましょう。

面接官が持つ「記録=ベースライン」を構成する要素は、大きく4つあります。

それぞれが“どんな評価ラベル”につながりやすいかを整理すると、次のようになります。

| 試験・資料の種類 | 面接官が読み取る主な要素 | 評価ラベル |

|---|---|---|

| 択一試験(教養・SPI・専門) | 数的処理・国語・知識系などの得点 | 基礎力・理解力・学習の持続性 |

| 論文 | 構成・論理展開・テーマ理解・語彙力 | 読解力・論理性・文章表現 |

| 提出書類(ES・面接カード等) | 志望動機・転職理由・職務実績の内容等 | 動機の妥当性・経験の整合性・全体の一貫性 |

| 既存面接(一次・二次) | 質疑応答の内容・態度・印象 | 人物評価そのもの(最も影響が強い) |

つまり、最終面接の評価は“その20分だけ”で決まるものではなく、

これらの記録を通じて形成されたベースライン(初期評価)を土台に判断されているということです。

落ちる人・受かる人の違い

―― 面接は“始まる前”が9割

最終的な合否を分けるのは、本番20分の出来ではありません。

面接本番での回答の精度や説得力も、「事前準備の量と質」によって決まるのです。

つまり、どれだけ即興力があっても、下地となる“記録”が整っていなければ評価は伸びません。

ここで、実際に見られる「落ちる人」と「受かる人」の違いを整理してみましょう。

| 区分 | 落ちる人の共通点 | 受かる人の共通点 |

|---|---|---|

| 準備の姿勢 | 準備が場当たり的で、どこかの試験要素が合格者水準に達していない | 各試験(択一・論文・面接)がバランスよく整い、全体で一貫性がある |

| 書類・内容の一貫性 | 書類・論文・面接カードがそれぞれバラバラで、ストーリーがつながらない | 書類・論文・回答内容が一貫しており、志望動機と経験が自然につながっている |

| 対策の精度 | 自己流の判断で「これで十分」と思い込む | 合格者の平均水準を基準に、客観的な目で修正・更新している |

| 評価への意識 | 面接を“その場の印象勝負”と捉えている | 「評価は記録で積み上がる」と理解し、提出物や回答を丁寧に整えている |

面接は、“頑張った人”が受かる試験ではありません。

“正しい方向で準備を積み上げた人”が受かる試験です。

本番の20分を最大化するために、

その前の数週間・数か月の“見えない準備”が合否を分けます。

だからこそ——

面接は「始まる前が9割」なのです。

講師あとがき|面接は「話し方」ではなく「見え方(記録)の設計」

最終面接の出来を左右するのは、当日の話し方ではありません。

面接官の目にどう“映る”状態をつくっているか。

それを決めるのが「評価のベースライン」です。

面接とは、喋りのテクニックを競う場ではなく、

“評価される準備”を設計する場です。

どんなに人柄が良くても、どんなに努力を積み重ねても、

「見え方=記録」が整っていなければ、その努力は伝わりません。

一方で、記録が整い、一貫性がある人は、

本番で少し言葉が詰まっても、評価は下がりません。

“本来できる人”という前提で見てもらえるのです。

だからこそ、対策の本質は「話す練習」ではなく、

“評価の設計”を整えること。

もし今、「何をどう整えればいいのか分からない」と感じているなら、

一度、専門家と一緒に“評価の見直し”をしてみませんか?

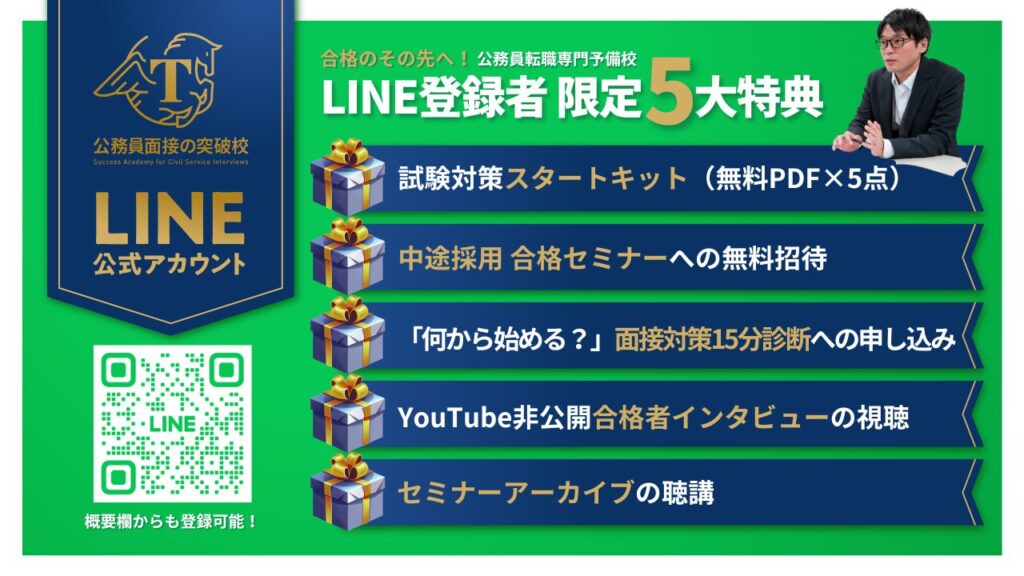

🎁 あなたの努力を正しい対策に使っていただくためのキット

「何から始めればいいかわからない」

まずはスタートキットを手に入れ、正しい方向での準備を始めましょう

📩 LINEで無料特典を配布中

- 社会人経験者が陥りやすい失敗例

- 中途採用・社会人経験者の面接質問475選(PDF)

- 面接対策ロードマップ

※特典内容及び配布は予告なく変更または終了することがあります。

コメント