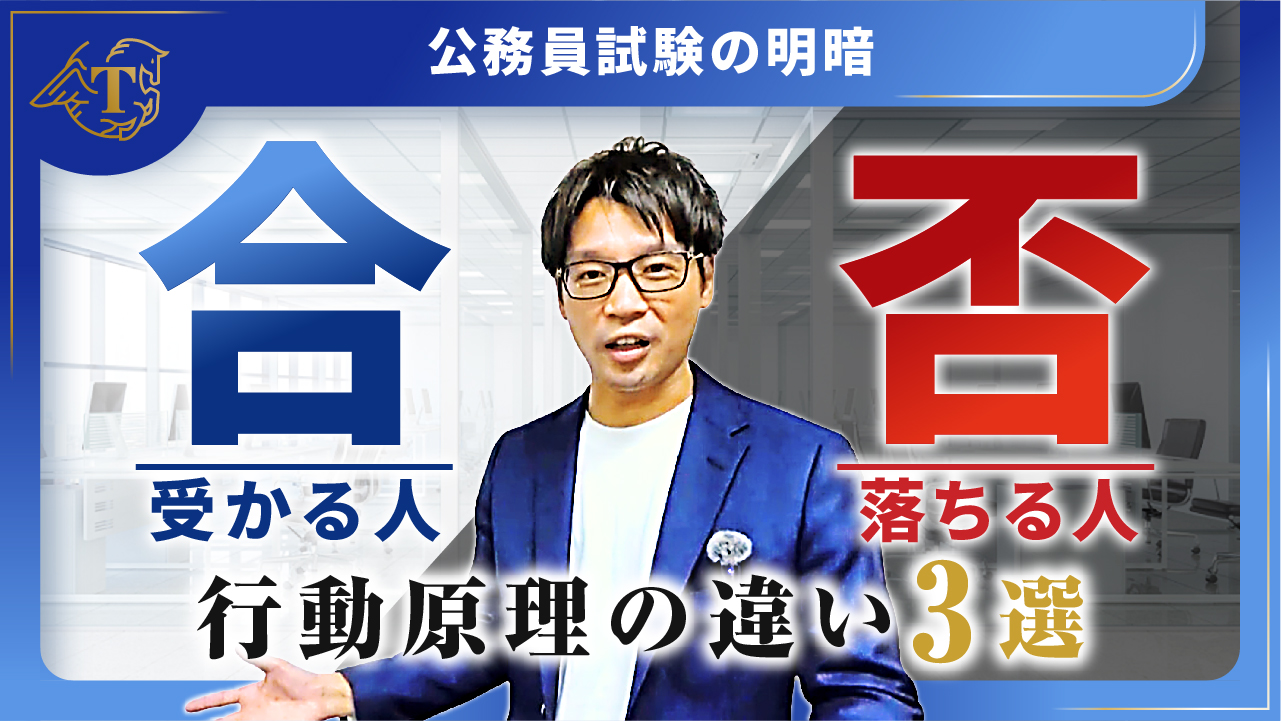

面接対策は“やり方”よりも“決め方”が結果を左右する

公務員試験(中途採用)の面接対策では、

どんな本を読むか、どんな質問集を解くか 以上に、

“物事の決め方=行動原理” が合否に影響します。

同じ教材を使い、同じ期間で準備していても、

驚くほど「受かる人」と「落ちる人」に分かれます。

その違いは、

努力量でも、性格でも、話し方でもありません。

面接の準備を進めるうえで

何に目を向け、どんな課題の立て方をし、どう期日を扱うか。

この記事では、社会人経験者に特に差が出やすい

「行動原理の違い」を3つだけ紹介します。

1. 変化視点|変えられない?変えられる?

落ちる人ほど、年齢・転職回数・ブランクなど

“過去の変えられない要素” に意識を奪われがちです。

「40代だから不利なんじゃないか」

「離職期間があるから評価が下がるのでは」

こうした不安が行動を止め、準備の方向を乱します。

“身長”は変わらないが“ジャンプ力”は鍛えられる

これはたとえて言うなら、身長を伸ばそうと悩むか、ジャンプ力を鍛えるか の違いです。

・身長(=過去の事実)は変えられない

・ジャンプ力(=今の整理・一貫性・再現性)は伸ばせる

受かる人は “努力でカバーできる部分” に視点が向いています。

面接官が見るのは、過去の出来事そのものではなく

そこから何を学び、どう今につながっているか。

そのため、あなた自身がどこを見るかで、準備の質そのものが大きく変わります。

2. 課題思考|縛る課題?進める課題?

落ちる人の課題設定は、多くが “禁止ルール” です。

- 詰まってはいけない

- 言い直してはいけない

- 暗く見えてはいけない

道路標識だらけの道で走るような状態

禁止ルールばかり増えると、

頭の中が “止まれ” “侵入禁止”だらけの道路 になります。

禁止ルールは行動を狭めるだけでなく、

核心から遠ざかり、話の深さが削られ、当たり障りのない回答になっていきます。

その結果、あなたは面接官からすれば一般論を語る主体性のない受験者になってしまいます。

目的地に進むための課題設定

一方、受かる人の課題は

“目的に向けて進む課題” になっています。

- この質問で何を伝えるべきか

- 面接官は何を判断しようとしているか

- 自分の経験のどこに価値があるか

「目的が明確」だから、回答がブレず、深くなる。

課題設定の方向性だけで、面接の質が根本から変わります。

3. 期日行動|ギリギリ進行?前倒し設計?

合否を分ける最大の要因が 期日管理の姿勢 です。

落ちる人は、

「まだ間に合うから明日からでもいい」という発想で動き、

準備の質が低いまま本番を迎えます。

8:10の電車に乗る人と、8:26でもいい人

たとえば、目的地に向かうときに、

・もともと予定していた8:10発の電車に何としてでも間に合わせるのか

・8:26発でも“ギリギリ間に合うから、まだ大丈夫”と思うのか

これによって、

行ける距離(到達レベル)がまるで違います。

一方、受かる人は、

「余裕を作ること」そのものを準備の一部 としています。

- 決めた期限を守る

- 前倒しで整える

- “仕上げの時間”を確保する

この違いは、回答の精度・一貫性だけでなく

本番での“柔軟な対応”として現れてきます。

行動原理が変われば、面接の結果は動く

ここまで見てきた3つの行動原理は、

努力量でも能力差でもありません。

行動に移す前の、「意思決定」なのです。

- どこに目を向けるか

- どんな課題を設定するか

- 期日をどう扱うか

これらが変わるだけで、

面接官に見える“あなたの状態”が変わります。

あなたの行動原理はどちら側か?

もし今、

- 何から整えればいいかわからない

- 今の対策が合格者の方向性に沿っているか不安

- 行動しているのに結果につながらない

という状態なら、

行動原理の見直しだけでも大きく前進します。

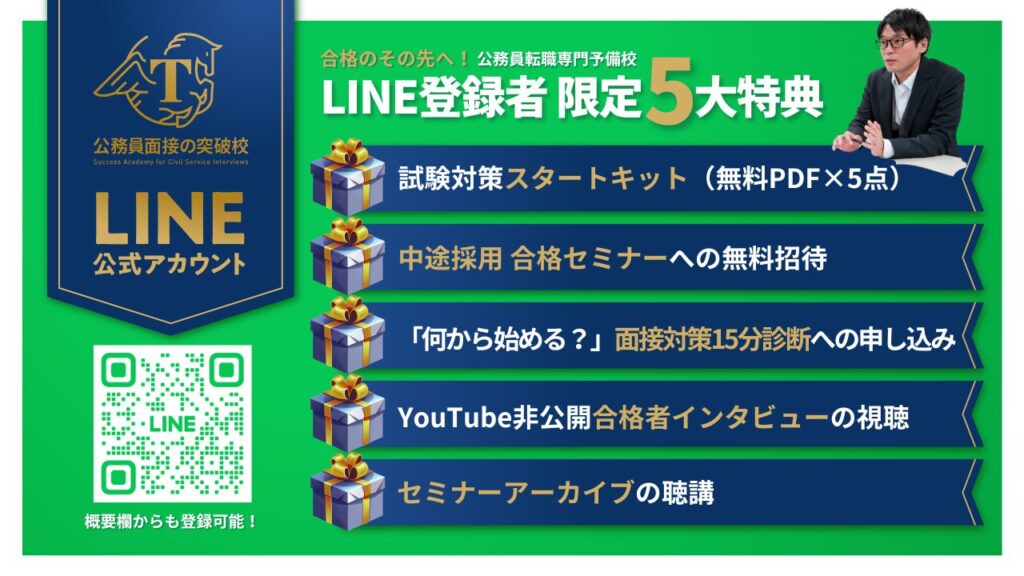

その第一歩として、合格者が実践している

“準備の方向性”をまとめた特典を無料で配布しています。

🎁 LINE登録で「面接スタートキット」を無料配布中

公務員試験・社会人経験者向けの特典内容:

・社会人の面接質問475選

・合格者がやっている準備の順番

・中途採用の最終面接ロードマップ

迷いを減らし、“正しい方向”にだけ時間を使ってください。

※特典内容及び配布は予告なく変更または終了することがあります。

コメント